-

React案件のイマがわかる!知って見つかる最適案件

長年やってきたことが、何かのキッカケによってあっという間に古くなるというのはよくあることです。 HTMLやCSS、JavaScriptやjQueryができれば仕事は安泰という考えは、残念ながら「長年やってきたこと」の例に入ってしまいそうです。いや、すで

-

AWS案件のイマがわかる!知って見つかる最適案件

現在有力なクラウドプロバイダーといえば、AWS(Amazon Web Services)、Microsoft Azure、そしてGCP(Google Cloud Platform)です。今回は、その中でも現在一番のシェアを誇るAWSを「求人案件」という側面で見てみます。現在すでにAWSを仕事で使っている方、これから学習しようとしている方、ぜひご覧ください!

-

Django案件のイマがわかる!知って見つかる最適案件

システム開発において、開発言語だけですべてを開発すること、例えばPythonならPython言語だけで全機能を作るといったことはしません。DB(データベース)へのアクセスや画面描画といった「仕様に関係しない共通機能」は何らかのフレームワークを使うのが普通です。

-

Angular案件のイマがわかる!知って見つかる最適案件

システム開発において、開発言語だけですべてを開発すること、例えばJavaならJava言語だけで全機能を作るといったことはしません。DB(データベース)へのアクセスや画面描画といった「仕様に関係しない共通機能」は何らかのフレームワークを使うのが普通です。

-

Laravel案件のイマがわかる!知って見つかる最適案件

システム開発において、開発言語だけですべてを開発すること、例えばPHPならPHP言語だけで全機能を作るといったことはしません。DB(データベース)へのアクセスや画面描画といった「仕様に関係しない共通機能」は何らかのフレームワークを使うのが普通です。 言

-

CodeIgniter案件のイマがわかる!知って見つかる最適案件

システム開発において、開発言語だけですべてを開発すること、例えばPHPならPHP言語だけで全機能を作るといったことはしません。DB(データベース)へのアクセスや画面描画といった「仕様に関係しない共通機能」は何らかのフレームワークを使うのが普通です。 言

-

Symfony案件のイマがわかる!知って見つかる最適案件

システム開発において、開発言語だけですべてを開発すること、例えばPHPならPHP言語だけで全機能を作るといったことはしません。DB(データベース)へのアクセスや画面描画といった「仕様に関係しない共通機能」は何らかのフレームワークを使うのが普通です。 言

-

CakePHP案件のイマがわかる!知って見つかる最適案件

システム開発において、開発言語だけですべてを開発すること、例えばPHPならPHP言語だけで全機能を作るといったことはしません。DB(データベース)へのアクセスや画面描画といった「仕様に関係しない共通機能」は何らかのフレームワークを使うのが普通です。

-

FuelPHP案件のイマがわかる!知って見つかる最適案件

システム開発において、開発言語だけですべてを開発すること、例えばPHPならPHP言語だけで全機能を作るといったことはしません。DB(データベース)へのアクセスや画面描画といった「仕様に関係しない共通機能」は何らかのフレームワークを使うのが普通です。 言

-

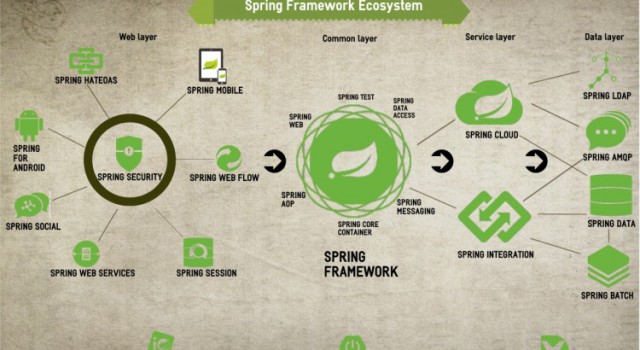

Spring Framework案件のイマがわかる!知って見つかる最適案件

システム開発において、開発言語だけですべてを開発すること、例えばJavaならJava言語だけで全機能を作るといったことはしません。DBアクセスや画面描画といった「仕様に関係しない共通機能」は何らかのフレームワークを使うのが普通です。 言語ごとに複数のフ